「パートの薬剤師は使えない」と感じてしまう理由と解決法を徹底解説

- パートで入ってくる薬剤師が使えない!

- 人手不足解消のため、パートを採用しようか悩んでいる

- どうしたらパートの薬剤師をうまく活用できるかな

近年、医療業界でも働き方改革が進み、パートや派遣、時短勤務など、多様な働きかたを選択する薬剤師が増えています。

少子高齢化による働き手の不足、医療ニーズの増加、地方の医療崩壊リスクなどにより、薬剤師の確保が急務となっています。

その必要性は国の政策として議論の対象にもなっているほどです。

しかしながら、現場からは「パートの薬剤師が入ってくれたけど、期待してたほど戦力になっていない」という声もよく聞かれます。

なぜそのように評価されてしまうのでしょうか。

その背景には、パートという働き方と薬剤師という高度な専門性の間に、認識のずれやミスマッチが生じている可能性があります。

この記事では「パートの薬剤師は使えない」と感じてしまうその理由を掘り下げ、パートの薬剤師を戦力として活かす具体的な方法について解説します。

もしかしたら、管理する側がパートの薬剤師の能力や希望をうまく引き出せていないのかもしれません。

最後までお読みいただければ、正社員の薬剤師や管理職の業務負担がきっと軽くなるでしょう。

ぜひ最後までお読みください。

なぜ「パートの薬剤師は使えない」と感じるのか?

「パートさんが使えない」という意見は、残念ながら一般的な傾向として存在します。

そして薬剤師に限った話ではなく、他の業種でもよく聞く話題でもあります。

ではなぜそのような意見が生まれてしまうのか。一般的にパートが使えないと言われる背景と、さらに薬剤師ならではの特徴も交えて解説します。

理由その1 勤務時間が短い

正社員と比べると、パートタイム勤務は労働時間が短い傾向にあります。勤務日数や時間を調整できることはパートタイムの大きなメリットです。

育児や親の介護などの事情により、午前だけ、午後だけの短時間勤務になることもあります。

結果として、パート薬剤師は「時間のかかる仕事を任せにくい」というイメージを持たれがちです。

特に、薬剤師としての経験が浅かったり、長期の育休明けでブランクがあるといった状況では、仕事を任せる側の不安はさらに大きくなるでしょう。

そのような状況が続くと、「仕事を任せにくい=使えない」という判断に繋がってしまうのです。

また、勤務時間が短いことは、チームメンバーとのコミュニケーション不足を引き起こす可能性もあります。

十分な情報共有ができないと、連携ミスや誤解を生む原因にもなります。

理由その2 スキルアップの機会が少ない

正社員に比べると、パートタイム勤務者は勉強会や研修などスキルアップの機会にあまり恵まれない傾向にあります。

なぜなら、勤務時間の短さもあいまってそのようなイベントに参加するのが難しいからです。

結果的に「学習意欲がない」または「最新の薬と医療の知識に乏しい」と厳しい評価に繋がることにあります。

医療従事者は常に業界の最先端の知識と技術が必要とされています。それは薬剤師も例外ではありません。

薬の名前、効果、副作用、相互作用など薬学に対する基本的な知識はもちろんですが、最新の医療や薬学を学習し続ける意欲も薬剤師には要求されるのです。

しかし、正社員と同じようにフルタイムで働けない事情があってパートタイム勤務を選択している場合、学習時間を確保することは容易ではありません。

パート薬剤師は学習し続けることを求められる一方でスキルアップの機会がないことや、仕事と日常生活のなかで学習時間を確保できてない可能性があります。

理由その3 責任感や主体性に欠ける

残念ですが、やる気に欠けた勤務態度の方は少なからずいます。そして、これは薬剤師の問題ではなく、個人の意識の問題と言えるでしょう。

例えば、

- 「責任を取りたくないから面倒な業務は避けておこう。」

- 「誰かやってくれるでしょ。最低限の仕事さえしてればいいや。」

- 「小さなミスなら、報告しなくていいかな…」

このように、責任感や主体性に欠けている方は一定数います。

正社員と違い雇用形態が不安定なため、責任感を伴いにくいのかもしれません。

薬剤師ならではの責任の重たさと、パートタイム勤務という働き方からくる責任の軽さの間に、ギャップが生じていると言えるでしょう。

しかし、薬の選択や情報提供のミスは、患者さんの健康を損なう事故に繋がりかねません。

パートタイムであっても、その責任の重さは変わりないことをチーム全体で共有しましょう。

だけど「パート薬剤師は使えない」と断定するのは短絡的

ここまで「使えない」と感じてしまう理由をいくつかあげてきました。

しかし、これらの評価はいずれも個人の能力や意欲によるところが大きいと言えます。

当たり前ですが、主力級のパートもいるので、一概に「使えない」と決めつけてしまうのは危険です。

それに、もしかしたら、管理する側がパート薬剤師の能力や個性をうまく引き出せていないのかもしれません。

では、パートの薬剤師を戦力として十分に活かすにはどうすれば良いのでしょうか。

パートの薬剤師に何を求めるか明確化しよう

いま働いている職場で、パートの薬剤師になにを期待し、なにを求めているのか明確化しましょう。

できる限り、具体的な内容を挙げると後々困ることが少なくなります。

以下に例を挙げます。

- 安全性や正確性を重視して、業務上のミスが無いこと

- 積極的にコミュニケーションを取り、患者さんや医療チームと良好な関係を築くこと

- 正規の薬剤師の補助として、徹底的にサポーターになってもらうこと

- 常にスキルアップを目指し、正社員レベルでの活躍を期待すること

もちろんどれも薬剤師として大切な要素であり、欠けてはならないものです。ですが、最優先事項を一つだけ、多くても二つに絞り込みます。

あれもこれもと欲張ってしまうと、パートの薬剤師はなにを求められているか迷ってしまいます。

それならば、本当に求めることを少なく設定して、常に意識しながら仕事してもらうことをおすすめします。

こうすることでパートの薬剤師は何を求められているか常に認識できますし、管理者側としても管理しやすくなるでしょう。

大切なことは「パートの薬剤師に求める最重な要素を明確化し、チーム全体で共有する」ことです。

そうして職場全体で共通認識を持つことが問題解決の第一歩となります。

どのような職場を目指すかによって、パート薬剤師に求める要素は変わるでしょう。職員全員でしっかり話し合ってもいいかもしれません。

「使えない」と感じてしまう理由は人によって異なる

これまで「他の人はこう言うけれど、自分は別のことが問題だと感じる」といった経験はありませんか?

- 仕事が遅いから使えない

- ミスが多いから使えない

- 報・連・相がないから使えない

- 気が利かなくて使えない

- やる気がないから使えない

同じ人物に対して抱く不満は、これまた人によって異なります。

パートの薬剤師に求めることがそれぞれ異なると、上記のような認識のずれが起きてしまいます。

パート薬剤師に期待する最重要事項を決めて共有することで、チーム全体が正しく問題を認識でき、改善に向けて協力できるようになります。

それではどのようにすればいいか、例を挙げて具体的に見ていきましょう。

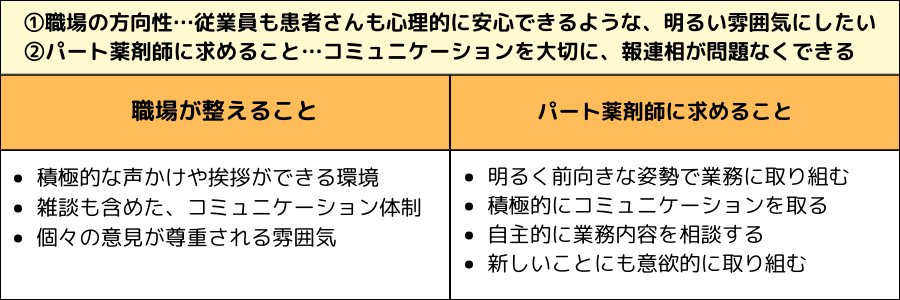

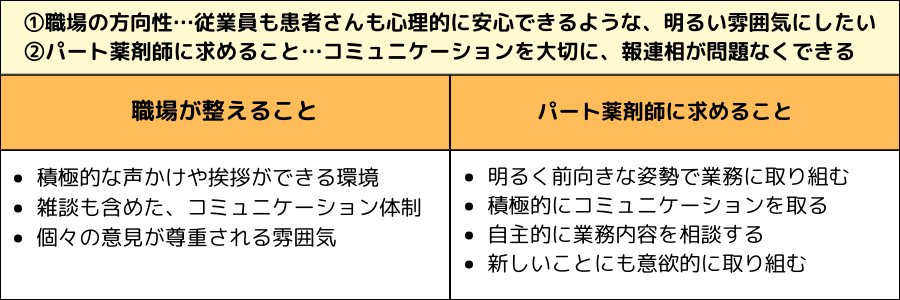

Step1.なにを重視するか話し合おう

パート薬剤師に何を求めるのか、明確化しましょう。職場が目指す方向性によって、重視する要素は変わります。

この記事ではパートの薬剤師に求めることを「コミュニケーション能力」に設定した場合の例を挙げます。

紙やホワイトボードになどに書き出して俯瞰することをおすすめします。

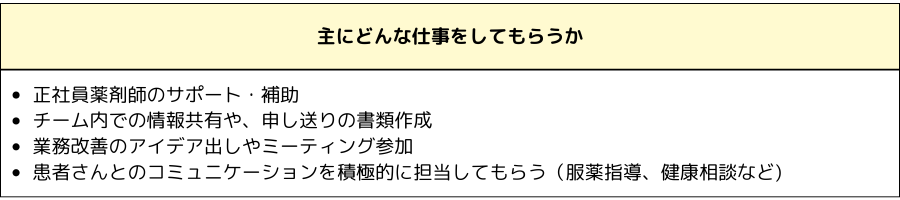

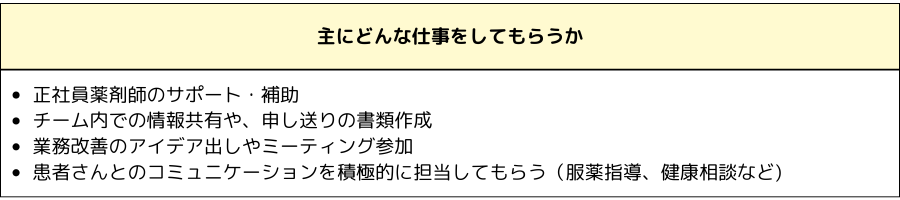

Step2.主にどんな仕事をしてもらうか決めよう

目的が決まったら、パート薬剤師に具体的な仕事を割り振ります。

スキル、経験、希望、そして勤務時間などを考慮して決めます。

積極的にパート薬剤師の意見も取り入れて、認識にずれが生まれないようにすると良いでしょう。

最初は簡単な業務からスタートし、徐々に責任のある業務を任せるようにしましょう。

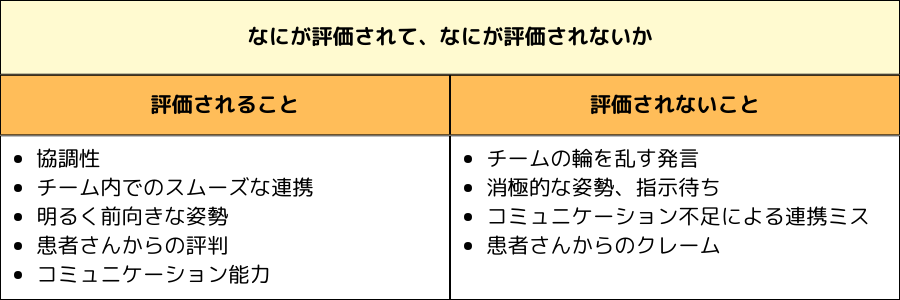

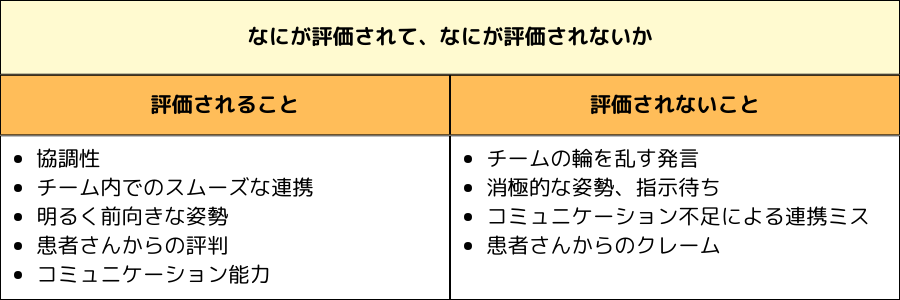

Step3.なにが評価されて、なにが評価されないかはっきりさせよう。

チーム全体で、具体的にどのような行動や成果が評価されるのか、逆にどのような行動が評価されないのか明文化しましょう。

評価基準を明確にすることは、パート薬剤師を含むチーム全体が間違った方向に進むことを防ぐことができます。

また、共通の目標に向かって取り組む一つの指標になるでしょう。

繰り返しになりますが、大切なことは、共通認識を持つことです。

ここが揃わないと、チーム全体がどこを目指せばいいのかわからなくなり、バラバラになることでしょう。

なにを求められてるのか、どうすれば評価されるのか。どのような職場を目指して、どのような取り組みを続けるのか。

いずれのステップでも、綿密なコミュニケーションが大切です。

相互理解に役立ちますし、きっと理想の職場に近づきますよ。

まとめ

パートでも正社員でも、その能力を引き出すのは管理者の仕事です。

職員が気持ちよく働ける環境を作り、生産性アップや定着率の向上を目指しましょう。

そのためには、薬局の経営方針や働き方について、職員全員で話し合う必要があります。

短期間で成せるほど簡単ではないかもしれません。ですが、相互理解を深める良いきっかけになるでしょう。

それでも職員の意欲が向上しなかったり、話し合いの場につけないほど人間関係がこじれている場合は、転職することを検討しても良いかもしれません。

おすすめはオーダーメイド型のマッチングシステムを提供している転職サイト「お仕事ナビ」です。

また、当サイトでは薬剤師の転職をサポートする情報も掲載しています。

ぜひご覧ください。